脳卒中センターについて

脳卒中センター長ごあいさつ

脳卒中は、ある日突然起こり、その後の生活を大きく変えてしまう病気です。一方で近年、t-PA静注療法や血栓回収療法などの超急性期治療、ならびに外科治療や周術期管理、リハビリテーションの進歩により、「脳卒中を発症した患者さんに、適切な治療を、適切な時間内に届ける」ことで、回復の可能性を大きく高められる時代になりました。

私はこれまで、脳血管障害の急性期診療・外科治療・血管内治療に携わる中で、初期対応のわずかな差が、その後の人生を大きく左右する場面を数多く経験してきました。その経験を生かし、加納総合病院において、より安全で質の高い脳卒中診療体制を築いていきたいと考えています。

加納総合病院 脳卒中センターは、大阪市北部・北東部をはじめとする地域医療を支える拠点として、救急外来、放射線部門、集中治療、リハビリテーションなど多職種が連携し、24時間365日、脳卒中診療に迅速に対応できる体制づくりを進めています。患者さん一人ひとりの病態に応じて、薬物治療、血管内治療、直達手術(開頭手術)を適切に選択し、「いま目の前の最善」を積み重ねることを大切にしています。

地域の皆さまへ。

顔がゆがむ、手足が動かしにくい、呂律が回らない、そして突然の激しい頭痛など、少しでも「いつもと違う」と感じた場合には、ためらわずに救急要請・受診をしてください。脳卒中は1分1秒がその後の生活を左右します。

地域の医療機関・救急隊の皆さまへ。

当センターは、急性期治療から術後管理、再発予防、退院後の生活までを見据えた診療を目指しております。紹介・搬送の窓口を分かりやすくし、地域連携の中で信頼される脳卒中センターとなれるよう努めてまいります。焦らず、しかし確実に、院内の診療品質とチーム力を高め、実績を積み重ねていく所存です。

脳卒中センター

当院はPSCコア施設に認定されています

当院は日本脳卒中学会から24時間365日(24H/7D)脳卒中患者を受け入れ、速やかに診療が開始できる「一次脳卒中センター(PSC: Primary Stroke Center)」として認定されています。

さらに、機械的血栓回収療法の実績や診療体制をもとに常に機械的血栓回収療法が施行できる「PSCコア施設」として認定されています。

「一次脳卒中センター(PSC)コア」認定について

【認定基準】

一次脳卒中センター(PSC)コアは下記の5項目をみたすことが求められる

-

- 一次脳卒中センター(PSC)に認定されていること

- 日本脳神経血管内治療学会の脳血管内治療専門医と3学会認定の脳血栓回収療法実施医が合計して常勤3名以上であること

- 血栓回収治療実績が年間12例以上あること

- 自施設において24H/7Dで血栓回収治療に対応可能であること

- 脳卒中相談窓口を設置すること

【日本脳卒中学会】一次脳卒中センター(PSC)コア認定について

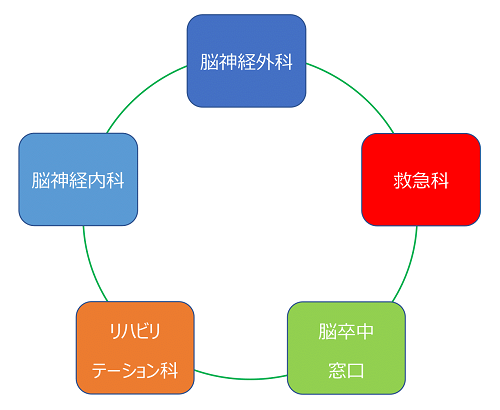

構成診療部門

当院の脳卒中センターは下記図の構成で成り立っています。

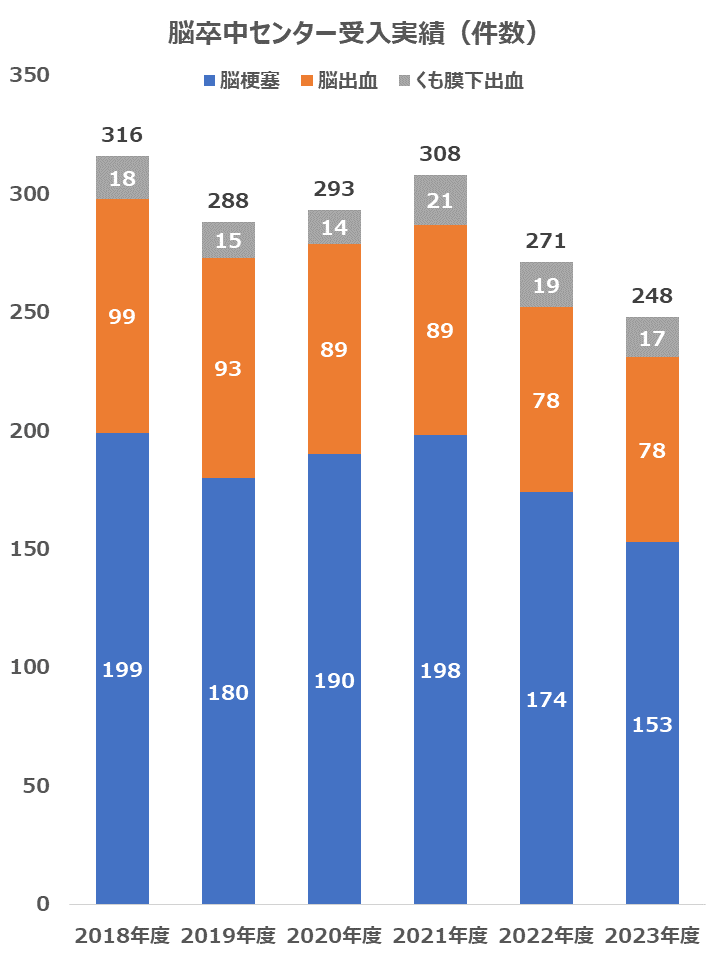

受入実績

近況報告

| 2024年8月21日(水) | 脳卒中センターの紹介ページを更新しました |

|---|---|

| 2024年8月6日(火) | 脳神経外科主任部長の宮田至朗医師がサンデー毎日「情熱医療プロフェッショナルドクター」に掲載されました |